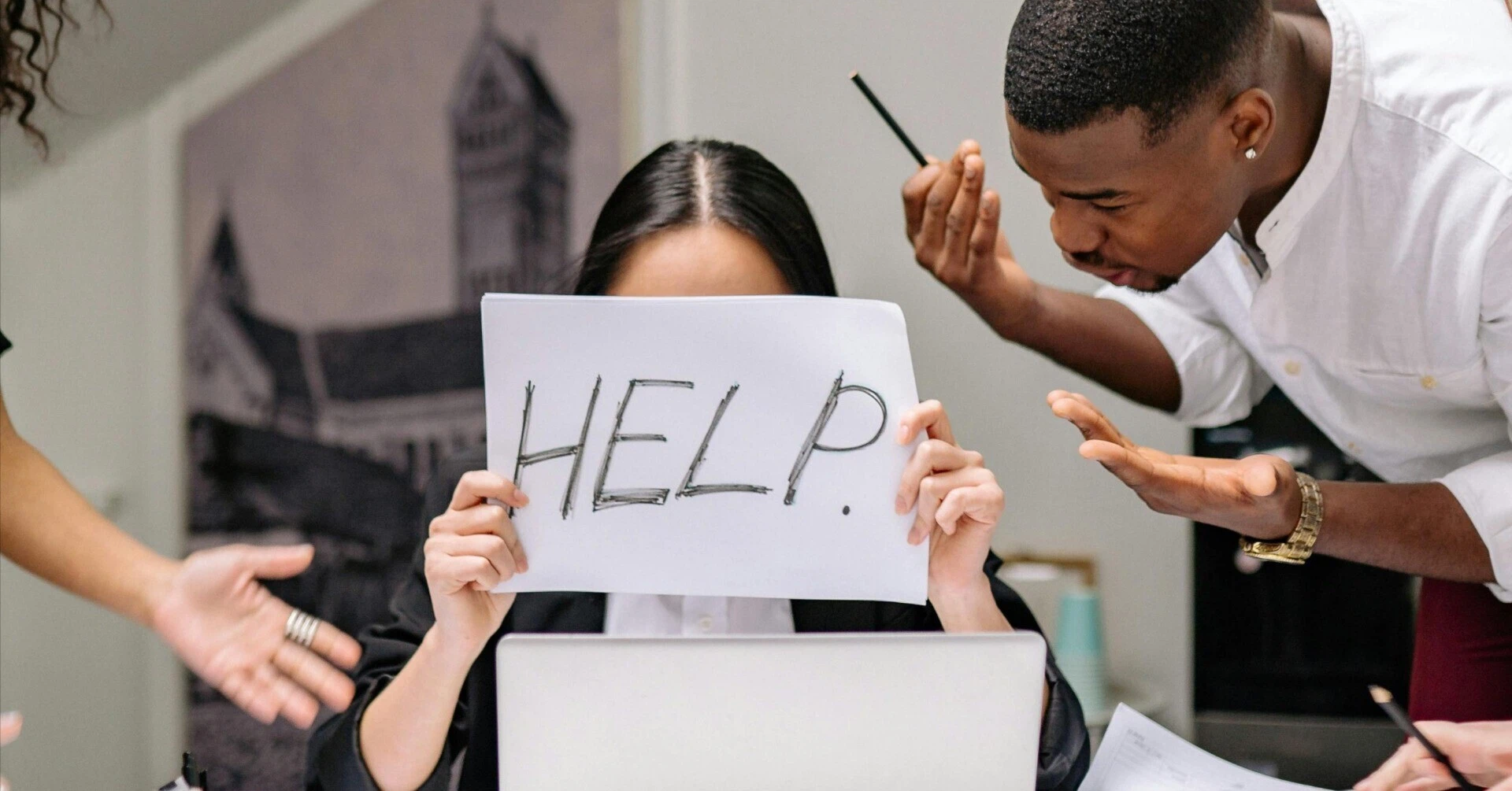

「デザインを理解しないノン・デザイナーが悪いのか、それとも説明力の足りないデザイナーが悪いのか?」

プロジェクトの中で行き違いが起きたとき、ふとそんな疑問が頭をよぎることがあります。でも、どちらか一方に責任を押しつけても、根本的な解決にはつながりません。むしろ、両者の間に立ち、橋渡し役を担う存在こそが、こうした摩擦を減らし、プロジェクトを前向きに進める鍵になるのではないでしょうか。

例えば、プロジェクトマネージャーやアートディレクターのような立場の人が、デザイナーとノン・デザイナーの間で言語の“翻訳者”のような役割を果たすと、コミュニケーションが格段にスムーズになります。どんなアウトプットが求められていて、どのような制約や期待があるのか。その認識を揃えるだけでも、成果物の精度は大きく変わってきます。

デザインマネジメントにおいて大切なのは、「専門性の尊重」と「相互理解の促進」の両立です。デザイナーの思考や制作プロセスを理解し、同時にノン・デザイナーの視点や業務上のニーズにも目を向ける。そんな両方向のまなざしを持った“調整者”がいることで、デザインは単なる装飾ではなく、ビジネスそのものの推進力になっていきます。

もちろん、すべての組織に万能な正解があるわけではありません。チームの規模や事業の性質によって、最適な関わり方は変わってくるでしょう。だからこそ、自分たちの組織にとってどんな形のデザインマネジメントがふさわしいのか、一度立ち止まって考えてみることが大切だと思います。

シリーズでお届けしてきた「デザイナーはなんでもできる?」、今回でひと区切りです。これをきっかけに、社内外のクリエイティブとの向き合い方を少し見直すきっかけになれば幸いです。

(了)